梦 里 水 乡

作者王世热

门前的河没有名字。

夏天一来,河水就开始上涨了。先是一寸一寸地涨,不知不觉,几天过去了,黑色的河床就全不见了,再几天过去,河岸就矮了许多。后来,河水漫漶,比赛似的,上午还瑟缩着的草皮,到了下午就全然不见了。

门前的斜坡是最后一道防线,河水打起了攻坚战,一点点蚕食承载着生命记忆的土地,一寸草皮,一片红土,或者一块石头。好些树成了水的俘虏,没了根,没了干,张着脖子一样的树冠,仰天呼救,哀叹着。

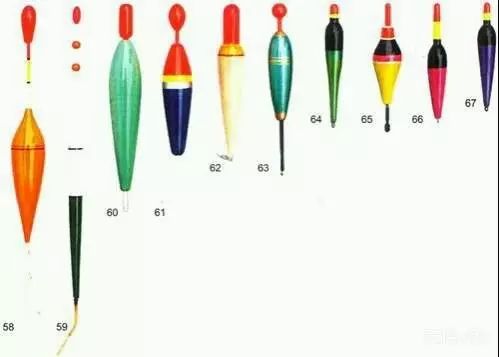

村西头的柳树密叶如发,在水面上洒下零碎的光斑,然后把披散下来的发丝浸到清清的水里。这里是我们的乐园,爬树,钓鱼,追逐打闹,不知疲倦。钓竿是自己制作的,砍一根竹子,有的竹子有点弯,就把竹节放在煤油灯上烤,到了火候再用力掰,掰直了,等竹子冷却了,就定型了。

对于我来说,挖蚯蚓是一件痛苦的事情。爬满青苔的石头底下,潮湿的水沟,阴暗的墙角,蚯蚓最爱呆在这些地方。把石头翻过来,不用挖,蚯蚓就四处乱爬,然后用两只树枝做成的“筷子”夹到瓶子里。有时会遇到又长又粗的那种,一下子暴露在眼皮底下,反而让你措手不及,弹跳起来,走开一步,又压抑着恐惧和厌恶去收获。我们不会钓深水处的鱼,所以钓上来的都是小鱼,不过,回家一煎,放点辣椒,还是颇为有味的。

有一次,三哥不知道用什么法子居然从柳树下面抓了几只癞蛤蟆。我听说癞蛤蟆会射出一种液体,如果沾上皮肤,就会长出像癞蛤蟆一样的癞子,所以只敢远远地站着。但是三哥不怕。他把蛤蟆放在一块木板上,手里的菜刀高高举起,手起刀落,蛤蟆就身首异处了。没有了头,蛤蟆就射不出那样的液体了。可是,我又听说,有人抓了一条蛇,准备宰了做成美味。他一刀就把蛇首剁了下来,然后准备剖肠挖肚,却不料,没有了身体的蛇首居然使出最后一份力气狠狠地咬住了他的手,掰都掰不下来。这个人就这样被蛇给咬死了。所以,我还是不敢走近。三哥就一个人把蛤蟆皮像脱衣服一样撕下来。没有了皮的蛤蟆终于光洁,伸直了两条长腿,不再那么吓人了。

伙伴们当中总有眼睛锐利的,远远地就看见轻波微漾的水面上一条白蛇微抬着头正向岸边游过来,不禁大声惊叫:“有蛇!有蛇!”然后大伙的眼光都齐刷刷射向他手指的方向,一起大叫起来,而且边叫边跑:“好大的蛇!蛇来啦!”一条比扁担短不了多少的白蛇,想不到游水的功夫丝毫不亚于钻草丛,像一支不知道谁射出的箭,眨眼的功夫就来到了柳树下。也许,白蛇不太喜欢我们的欢迎仪式,钻到柳树的枝叶间就不见了。也有胆子大的,找来一根长竹竿,这里拍拍,那里打打,想要把白蛇从荫蔽下赶出来,却终是徒劳。一场惊险就这样平定,有人悻悻然很不过瘾,而我却始终惴惴:那蛇终究是没找到,万一再什么时候钻出来可怎么办呢?

端午节一过,天气就渐渐热起来了。钓鱼的兴致淡了,我们也有其他充实自己的法子。找来两根竹篾,裁成一样长短,来一个十字交叉,相交的地方用绳子或者细铁丝固定绑紧。再找一块一米见方的丝网,在每个角上绑一根扎实的绳子,然后将竹篾小心地弯起来,形成一个优美的弧度,各系在丝网的对角。一个绷子就做好了。绷子要放在地平水浅的地方才好,稳稳地放进水里,再往里面撒些米糠,静待几分、十几分钟,然后蹑手蹑脚过去把绷子拉上来。拉的速度要先慢后快,不能让因贪食而进到绷子的虾受惊逃走。到了要出水面的时候可就不能慢了,不然,到手的虾子也会“飞”。就这样忙上一两个小时,餐桌上就可以多一碗青椒炒虾米了,虽然自己不爱吃,但乐此不疲。

除了一条四角裤之外,我们身上很少有其他的穿戴,不穿褂子,也不穿裤子,拖鞋没有,所以脚被钉子或者玻璃扎伤是家常便饭。这样有个好处,就是随时都可以钻到水里。但是一般不过午后我们不下水,大人要说的。我们称游泳为洗澡,虽然实在玩水游泳的成分多而洗澡的成分少,但既然说了是洗澡,一天也就只能允许有一次,洗完了就该吃晚饭了。这是法定活动,几乎所有的孩子都会来,有大人陪同的,也有单枪匹马的。我不太有人管,所以相当自由,只要天气允许,可以在水里泡到日薄西山。我们在水里打水仗,找一个水浅处赛跑,或者看谁的胆子大可以游得更远。

我有一个专属水壶,塑料的那种,是我在水里的护身符,有了它,我在水里才不怕。我特别羡慕三哥,不用水壶都可以自由自在地想游到哪就游到哪。有一天,我屏住呼吸钻进水里,摆动手臂和双腿,真切地感受到水像一双硕大的手掌托住我的身体。我用力划动两臂,想象着自己的脚如蛙一样屈伸摆动。神奇的事情就这样发生了,灵光一现中,我掌握了游泳的诀窍。我钻出水面,微昂着头,实验着刚才的经验,果然,我再也不会沉下去了。我甚至还可以试着仰泳,漂在水上,天上白云悠悠,蓝色的天空像一块硕大无比的画布,好似只要你愿意就可以在上面画出自己喜欢的图画来。所有的声音都静了下去,我只听到自己的呼吸,还有心脏跳动的咚咚声。

双抢可能是一年中最忙的时候,不仅人,小河也一样。河面宽了不止一倍,却几乎家家户户都要过河,渡船却还是那一只,小木船,两边挂着木桨,像两只长长的臂膀,吃力地往前爬行着。许多人连坐的地方都没有,就站着,装着午饭的篮子放在脚下,扁担竖着拿在手里。如果没有风是不用怕的。可是,旭日初升的早上,晚风还没吹够似的,反而更加来了兴致,吹得河水哗哗响,吹得渡船像喝醉了酒一样辨不清方向。人们身上的褂子被风鼓起来,像一面面小小的帆,于是,本来要往南去的渡船就在东风的推动下一点点往西边移,船迹也就由一条直线变成了毫无规则的曲线。

这么大的风,船主原本是不敢载这么多人的,人们一个接一个往船上挤,船主就在船尾大声喊:“上不了了!上不了了!”可是人们就像没听见似的,只要有一个可站的地方,就有人往上挤。毕竟都急着过河,都惦记着莲南田里黄灿灿的稻子,听见了也当做没听见。甚至有人开起了船上女人的玩笑:“挤挤才好玩呢!”最后一个上船的脚在岸上用力一蹬,船借浪势,一下子就冲出去老远。船主忙打右桨调转船头,船立在浪峰上,就像漂在空中一样,用力划过去的桨居然只从水面上轻轻削过,由于力道使了空,船主打了一个趔趄,不由得紧张起来。这个时候,船上的人们才有点后悔不该就这么蛮挤上来。站在外围的赶紧委下身子,死死抓住湿漉漉的船舷。刚刚还在开玩笑的也禁了声,只听到呼呼的风声,和水浪拍击木船的声音。浪峰顽皮地拱起船底,然后把它狠狠地摔下来,砸在水面上,訇的一声,人的心也跟着震颤。

原本近在眼前的渡口,在木船的缓慢爬行中显得遥远起来,心里再焦急的人也不敢说什么,只能盯着对岸等着一点点靠近。有人回头看看,好了,过了一半还多了,紧张的心情也稍微放松了,离岸近了,危险也就少了几分。许多人在心里默默祈祷,默念“菩萨保佑”。风却更加发了狠,东风掀起的巨浪刚好打在船的左侧,轻而易举就把船抬起一边,侧起来,再侧起来。随着嘈杂的惊呼声,有人一下没站稳,就被倾到了河里。一眨眼的功夫,船就翻了个底朝天。岸上等着过河的人全乱了,有人拍着大腿大声喊,有人撂下肩上的担子跑起来去找船,也有人脱下衣裤一个猛子就往水里扎。

木船翻了却浮在水上,有手脚麻利的,很快就爬到了船底上。更多的人是一个猛子钻出水面,喝几口迎头罩下来的水浪,看清翻了个的木船,然后游过去,抓着船舷,牙齿抖得咯咯响。站在船底的男子忽然用手指着一个地方,大声喊:“快!快去两个人,那里有个不会游泳的!”听到喊声,两个水性好的后生就借着浪势游过去,一人抓着一条胳膊,把人从水里拎起来,再一点点送到船边来。水性不错的想还是游到对岸保险,于是渺小的人便成了浪峰浪谷间的浮萍,好不容易上了岸,在风中瑟缩着身子。不知道谁开来了机板船,像一个横空出世的英雄,寄托了所有人的希望。水浪在船头的冲击下被撞得粉碎。当所有人从机板船上下来,拎着湿沉沉的衣物和麻袋物件,岸上人的心才算落了地,真是万幸。

可是,死人的事情还是时有发生。村西头有一个水湾,河的对岸是一处山嘴,连着一条堤坝,村里人下地都要经过。当河水稍退,被淹没的田塍和堤坝便在水下若隐若现。那天,许多人都在水里嬉戏,热闹非凡。六岁的黑皮不会游泳,一个人在水浅的地方踱来踱去,看着大家玩得那么开心却没有人愿意搭理他,他感到很失落。他想试试自己能在水里走多远,慢慢试探着远离岸边。他走几步就停下来回转头看看,发现自己比任何时候都走得远,心里很是得意。他觉得有趣的是,水的深度并没有随着自己的远离岸边而变深,似乎这样一直走下去就可以走到对岸。他为自己的发现惊喜不已,甚至为以前的恐惧而后悔。当再次转过身来,他发现自己已经站在了水中央。他有点害怕了,但是他不敢叫,他怕别人会嘲笑自己。他急忙往回走。可是,被趟过的水很混浊,他根本看不清地上的路。他可能想,只要往回走就不会有错吧。

不幸的是,黑皮没能走回来。他偏离了堤坝,一脚踩进了旁边的池塘里,一下子就没了顶。他的家人岸上岸下找遍了都没看到他,就知道他是溺水了。没人能说清他会在哪里。他当老师的叔叔看见堤坝上的混水猜到了他的行踪,才终于找到了他的遗体,这已经是一个多小时之后了。他叔叔抱着他,喊着他的名字,他一动不动。把他放在地上,扇他的耳光,他也没有一点反应。黑皮就这样死了。黑皮死的时候没有妈妈为他哭泣,因为他妈妈早就不在了。

第二年,当河水再次涨起来,有渔民把船锚在这里睡在里面。半夜时分,他似乎听到孩子的哭声,也好似看到一个光溜溜黑晶晶的男孩扒在船舷上。说的人认真,听的人也害怕。我虽然觉得这不是真的,或者只是一个梦,但我还是寒战连连。躺在门前的铺板上,望着浩瀚的星空,听着舒缓的水浪声,我的眼皮渐渐沉重起来。

一切都安静下来了,河水也沉入了梦乡。月光如水,刷白了每一处光秃的土地,也把房屋黑魆魆的影子照得更加浓重。看着这样的墨黑,我总担心一不留神就会有个什么东西走出来。不敢看,却又不能不看。邻居家的房前是有一座坟的,此刻,也在树的阴翳下显出模糊。可是,不知道什么时候居然有了一位老人,白头发白胡子,穿着一袭白衣,拄着一根拐杖。他起先是坐着的,就在邻居的墙角处。他好像是坐累了,拄着拐杖站起来,看着我这边移动了脚步。天啊,我实在是不敢看了,赶紧用手捂住眼睛。

良久,我终于鼓起勇气从手指的缝隙里往外瞧。老人却走到我家门前,伸出手拉开门栓,推开门,走了进去。我似乎看到了他的脸,又似乎什么也没看到。但我知道,他一脸平静,并没有什么恶意。他在里面把门关上了。我真的再也不敢睁开眼睛了。

他到底是谁呢?他是我那个会医人会掐算的先生爷爷吗?我问母亲,母亲说,我还没出生的时候,爷爷就不在了。母亲说,你只是做了一个梦。

可是,这个梦我依然记忆如新。

2016年第四期《鄱阳湖文艺》(总第13期);

鄱阳湖文艺

去湖上点一盏渔火

微信:poyanghuwenyi

意见︱建议︱荐稿︱投稿

欢迎联系小编

微信&QQ:889583